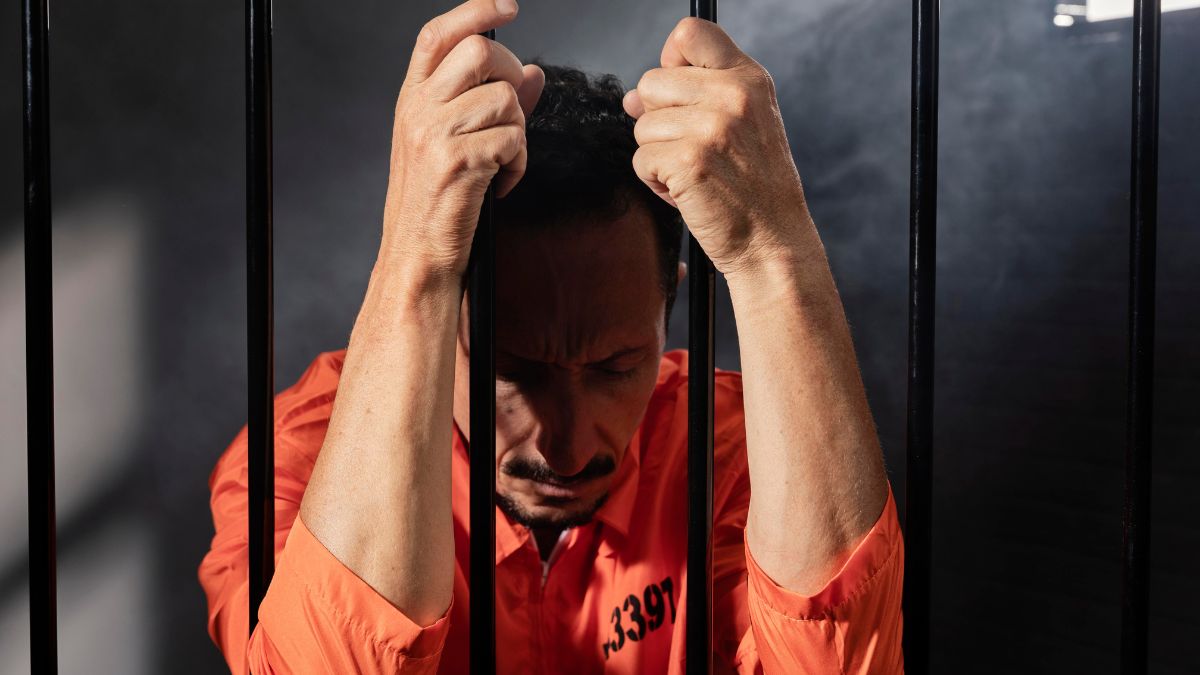

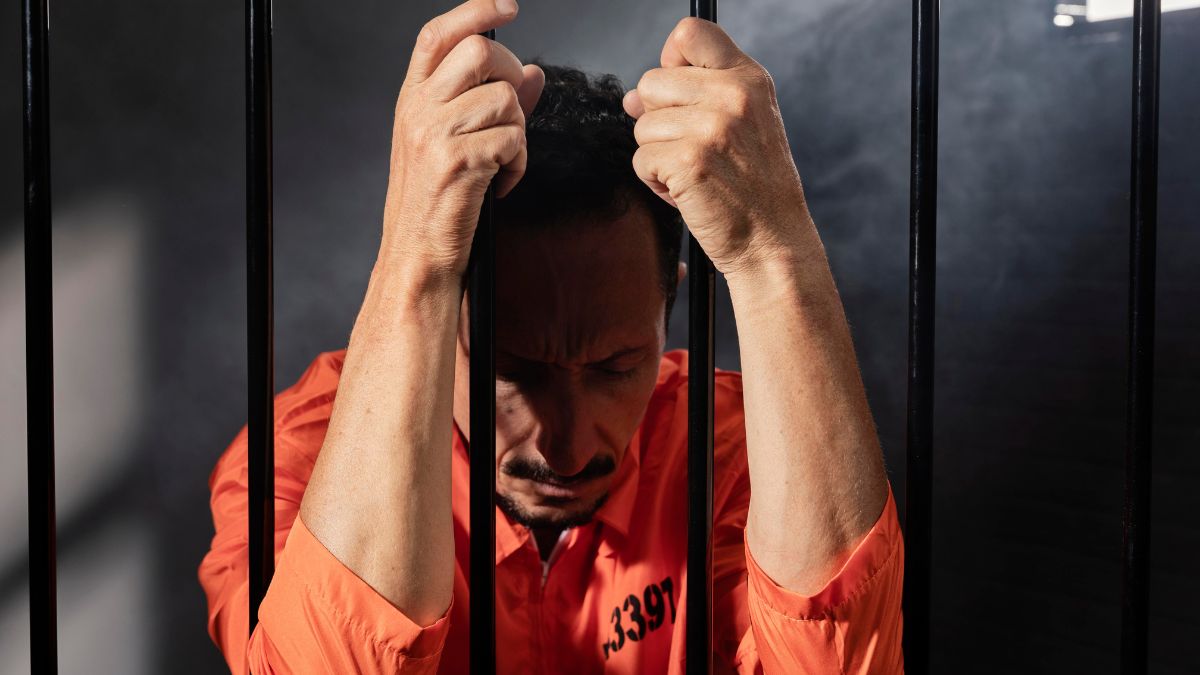

Prisión provisional: usos y abuso. La privación de libertad sin condena.

Una medida cautelar pensada como excepción, que en la práctica puede convertirse en una condena anticipada con graves consecuencias personales y jurídicas

(Imagen: E&J)

Prisión provisional: usos y abuso. La privación de libertad sin condena.

Una medida cautelar pensada como excepción, que en la práctica puede convertirse en una condena anticipada con graves consecuencias personales y jurídicas

(Imagen: E&J)

La prisión provisional es una medida cautelar excepcional, pero de gran impacto en la vida de las personas.

Supone privar de libertad, es decir, meter en la cárcel, a una persona que aún no ha sido juzgada ni condenada. En otras palabras, una herramienta legal que, si se utiliza de forma indebida, puede transformarse en una pena anticipada.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, más del 15 % de la población reclusa en España está en situación de prisión preventiva. Esto plantea una cuestión muy importante: ¿se está respetando el principio de presunción de inocencia recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula esta medida cautelar que es, o debería ser, excepcional, en sus artículos 502 a 519.

Suscríbete a nuestra

NEWSLETTER

En los mencionados artículos, se establecen los requisitos y límites para que un juez pueda acordarla. Sin embargo, la distancia entre la literalidad de la ley y su aplicación práctica sigue generando críticas y debates.

...