Análisis del marco regulatorio sobre la difusión de contenidos de salud en plataformas digitales

Cuando la información es difundida por personas sin cualificación profesional requerida, como ‘influencers’ o creadores de contenido, se está generando un grave riesgo para la salud

(Imagen: E&J)

Análisis del marco regulatorio sobre la difusión de contenidos de salud en plataformas digitales

Cuando la información es difundida por personas sin cualificación profesional requerida, como ‘influencers’ o creadores de contenido, se está generando un grave riesgo para la salud

(Imagen: E&J)

La difusión de contenidos relacionados con la salud física y mental a través de plataformas digitales [TikTok, X (antes Twitter) e Instagram…], presenta una doble realidad: por un lado, puede fomentar hábitos saludables, y por otro, puede generar un riesgo significativo para la salud cuando la información es difundida por personas sin la cualificación profesional requerida, como es el caso de muchos «influencers» o creadores de contenido; lo que plantea importantes desafíos regulatorios.

¿Qué es la difusión y divulgación de contenidos de salud?

Antes de dar respuesta a esta cuestión, resulta necesario dejar sentado que la distinción entre “difusión” y “divulgación” de contenidos de salud en el entorno digital, especialmente en redes sociales, no es una mera cuestión semántica.

Desde una perspectiva jurídica, esta diferencia es fundamental para determinar el grado de responsabilidad, las obligaciones del emisor y el marco normativo aplicable. Desde este punto de vista, la difusión se enmarca principalmente en el ejercicio de la libertad de expresión. Por el contrario, la divulgación es una acción comunicativa cualificada, que implica una serie de deberes y responsabilidades adicionales.

Por tanto, la correcta calificación de una comunicación como “difusión” o “divulgación” va a ser decisiva para determinar la responsabilidad del emisor.

Suscríbete a nuestra

NEWSLETTER

Y tanto es así que, en la divulgación, un profesional sanitario (o cualquier otro profesional de comunicación u otra disciplina) que divulga contenidos asume un deber de diligencia cualificado. Si proporciona información errónea, desactualizada o que contraviene la lex artis, podría incurrir en responsabilidad civil (incluso penal) por los daños que cause, responsabilidad administrativa por infringir la normativa de publicidad sanitaria, o incluso responsabilidad deontológica ante su colegio profesional.

Mientras que, en la difusión, un usuario no profesional que simplemente comparte una noticia sanitaria (difusión) tiene un nivel de responsabilidad mucho menor. Solo sería exigible su responsabilidad si actúa con dolo o negligencia grave, por ejemplo, promoviendo conscientemente un remedio tóxico.

La definición de «difusión y de divulgación en contenidos de salud» no se encuentra en un único artículo de ley, sino que es una construcción jurídica derivada de la confluencia de la normativa de comunicación audiovisual, de las leyes que regulan los principios de la publicidad sanitaria y las leyes como la Ley General de Sanidad y la Ley general de salud pública, entre otras; y a los efectos del contexto de la comunicación en los sistemas digitales, se debe entender por:

- “Difusión de contenidos de salud”, la acción de propagar o compartir información, noticias, datos u opiniones de temática sanitaria a través de plataformas digitales (redes sociales, foros, blogs), sin que medie necesariamente una finalidad educativa o un rigor científico cualificado.

- Y por «divulgación de contenidos en salud”, la acción comunicativa cualificada, metódica y deliberada, cuyo objetivo es transmitir conocimiento científico y sanitario de forma rigurosa, veraz y comprensible a un público no especializado, con una clara vocación educativa y de promoción de la salud.

Como se observa, estas definiciones abarcan desde la publicidad comercial explícita hasta contenidos informativos, testimonios o recomendaciones que, por su naturaleza, pueden impactar en las decisiones de salud de los consumidores.

(Imagen: E&J)

Divulgación de contenidos sobre salud

Es innegable que la era digital ha convertido las redes sociales en un canal principal para la divulgación de contenidos sobre salud. Sin embargo, esta facilidad de difusión conlleva riesgos significativos para la salud pública, y los derechos de los consumidores.

Los riesgos principales que se pueden identificar, en la difusión de información sanitaria en plataformas digitales, consisten principalmente en la desinformación y la pseudociencia; principales amenazas que se puede detectar, y su proliferación reside en la viralidad de contenidos en RRSS sin rigor científico que puede llevar a la ciudadanía a:

- Adoptar tratamientos ineficaces o, incluso, perjudiciales.

- Retrasar la búsqueda de atención médica cualificada.

- Generar desconfianza hacia las instituciones sanitarias y las vacunas.

- Sufrir ansiedad o estrés por información alarmista o incorrecta.

Por otro lado, la difusión de contenidos sobre salud plantea la cuestión de los límites a la libertad de expresión en salud y la ponderación de derechos. La regulación de contenidos sanitarios en redes sociales implica una delicada ponderación entre dos derechos fundamentales: la libertad de expresión e información (art. 20.1d de la CE) en redes sociales entra en colisión con el derecho la protección de la salud que reconoce el art. 43 de la CE.

La propia Constitución establece en su artículo 20.4 que las libertades de expresión e información tienen su límite en el respeto a otros derechos, como el honor, la intimidad y, por extensión y mandato constitucional, la protección de la salud pública.

Como he referido, la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos, mientras que la libertad de expresión se refiere a opiniones o juicios de valor. En la libertad de expresión se protege la emisión de pensamientos, ideas, opiniones y juicios de valor que al ser subjetivos, en principio no están sujetos al requisito de ser “veraz”; sin embargo, cuando un creador de contenido en redes sociales afirma que “el producto X cura la enfermedad Y”, no está emitiendo una simple opinión, sino que está presentando un hecho susceptible de ser contrastado.

Y es fundamental entender que la ausencia del requisito de veracidad no convierte a la libertad de expresión en un derecho absoluto. Incluso las opiniones tienen límites claros, especialmente en un ámbito tan sensible como la salud, y en este contexto:

- La libertad de expresión no ampara la difusión de mensajes que puedan suponer un riesgo grave y directo para la salud pública. Por ejemplo, promover activamente el abandono de tratamientos médicos vitales bajo la apariencia de una «opinión» podría ser restringido por las autoridades.

- Si la «opinión» sobre un producto o servicio de salud está vinculada a un interés comercial (patrocinios, venta directa, enlaces de afiliado), deja de ser una mera opinión para convertirse en una comunicación comercial. En este caso, está sujeta a la normativa sobre publicidad y competencia desleal, que prohíbe afirmaciones engañosas que no puedan ser probadas.

No obstante, esta libertad de expresión no es ilimitada y la clave va a estar en determinar si el contenido se presenta como una creencia personal o como una afirmación fáctica. Y en este último caso, o si existe un interés comercial, la exigencia de veracidad y la responsabilidad por difundir falsedades cobran plena vigencia para proteger la salud de los ciudadanos.

La sentencia 8/2022 del Tribunal Constitucional es un referente clave y muy reciente en esta materia. Aunque su análisis se centra en una colisión con el derecho al honor, sus principios son perfectamente extrapolables a la protección de la salud pública. La sentencia establece que:

- La protección constitucional del derecho a la libre comunicación está condicionada por la veracidad de la información y su relevancia pública.

- Las manifestaciones que no se basan en una información veraz no pueden amparar el menoscabo de otros derechos fundamentales.

- La especial responsabilidad de los profesionales en la comunicación, indicando que la difusión de falsedades constituye una «falta de atención de los deberes y responsabilidades que les vinculan».

Este razonamiento se aplica directamente a los divulgadores de salud en redes sociales, al posicionarse como fuentes de conocimiento o expertos, asumen un deber de diligencia cualificado. No pueden ampararse en la libertad de expresión para difundir como hechos afirmaciones sanitarias que no han sido debidamente contrastadas con la evidencia científica disponible.

(Imagen: E&J)

Otra cuestión que plantea la difusión y divulgación sobre contenidos en salud es la brecha entre la realidad tecnológica y la normativa, que se pone de manifiesto ante el volumen y la naturaleza de la difusión de contenidos en el entorno digital, y la velocidad con la que evolucionan la IA generativa y las técnicas de marketing digital, desafiando el marco regulatorio, al que hago referencia más adelante, que basado en los principios de veracidad, base científica y objetividad, conceptualmente consistente, sin embargo pone de manifiesto ese distanciamiento entre la realidad tecnológica y la norma.

Y en este sentido nos encontramos con el desafío del neuromarketing que utiliza técnicas de neurociencia para diseñar comunicaciones que apelan a procesos cognitivos no conscientes, con el fin de influir en las decisiones, sobre la salud, y que plantea un riesgo elevado, pues:

- Un mensaje diseñado con neuromarketing puede eludir la capacidad de análisis racional del consumidor, de su juicio crítico, llevándole a tomar decisiones sobre su salud basadas en emociones o sesgos cognitivos inducidos, privándole de este modo de realizar una evaluación objetiva de la información que está percibiendo.

- Y, además, plantea un problema de prueba pues demostrar que una campaña es engañosa bajo los parámetros normativos tradicionales es complejo, ya que el mensaje puede ser literalmente veraz, pero su presentación (colores, sonidos, estructura narrativa) está diseñada para manipular la percepción del riesgo o del beneficio. Esto choca frontalmente con el principio de objetividad y prudencia exigido por la normativa sanitaria.

De otro lado, la inteligencia artificial (AI) Generativa puede crear contenidos de salud falsos pero altamente convincente a una escala masiva, presentando retos sin precedentes, pues:

- Puede generar miles de testimonios de pacientes ficticios, crear imágenes o vídeos de supuestos profesionales sanitarios (deepfakes) recomendando un producto, o redactar artículos que imitan el estilo científico, pero carecen de base real.

- La IA puede crear mensajes de salud personalizados que aparentan ser un consejo médico individualizado, induciendo al consumidor a confiar en una recomendación no profesional y potencialmente peligrosa.

- La facilidad que tiene la IA para generar este contenido diluye la línea entre la información veraz y la desinformación, haciendo extremadamente difícil para el consumidor medio discernir la fiabilidad de las fuentes.

(Imagen: E&J)

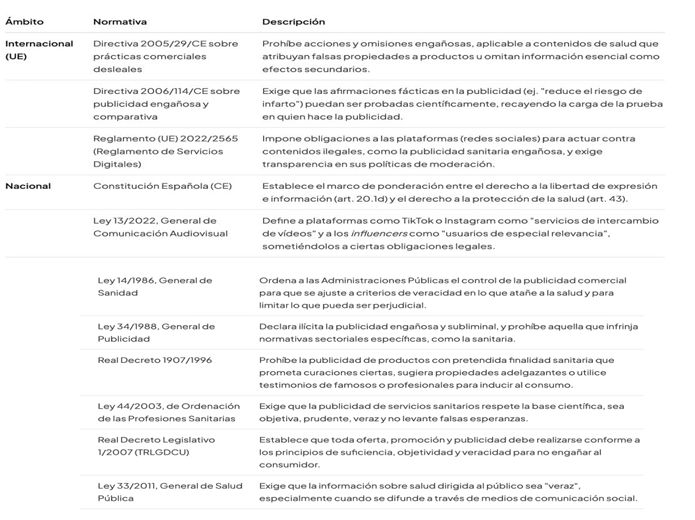

Marco Regulatorio Principal de la difusión de Contenidos en salud

Este marco regulatorio está delimitado a nivel estatal y a nivel europeo.

A nivel estatal

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. Las plataformas (TikTok, Instagram…) encajan en la definición de servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma (art. 2.13 de esta Ley), al tener como finalidad principal o funcionalidad esencial proporcionar al público programas o vídeos generados por usuarios. La figura del influencer que difunde contenidos de salud encuentra su encaje legal también en esta Ley (art. 94), en la que define la figura de usuarios de especial relevancia; y demás a los influencer al equipáreseles a prestadores de servicios de comunicación audiovisual se les exige obligaciones clave como, entre otras, el respeto a la dignidad humana, la normativa de menores.

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, (art. 27), ordena que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, realicen «un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que puede constituir un perjuicio para la misma; y encomienda «a la Administración sanitaria del Estado valorar la seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnologías relevantes para la salud y la asistencia sanitaria»( art. 110).

La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, declara ilícita (art. 3, apartado e, y art. 5) la publicidad engañosa, subliminal; y establece el principio general de ilicitud para ciertos tipos de publicidad ya que prohíbe, entre otras la que infrinja normativas sectoriales específicas, como es el caso de la sanitaria.

El Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre Publicidad y Promoción Comercial de Productos, Actividades o Servicios con pretendida finalidad sanitaria, establece (art. 1.11) que las Autoridades sanitarias y demás órganos competentes en cada caso, son las encargadas de controlar la publicidad (difusión y divulgación) que se anuncian o presentan como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o desarrollos fisiológicos, adelgazamiento, modificación del estado físico o psicológico, restauración, corrección o modificación de funciones orgánicas u otras pretendidas finalidades sanitarias, para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud.

Prohíbe, cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria en supuestos entre otros cuando: prometa seguridad de alivio o curación cierta; sugiera propiedades adelgazantes o contra la obesidad, o utilice testimonios como medio para inducir al consumo, de profesionales sanitarios, personas famosas o pacientes.

Por su parte, La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003), impone deberes concretos a los profesionales sanitarios en su actividad publicitaria (art. 44), sobre publicidad del ejercicio profesional privado; exige que la publicidad de servicios y prestaciones sanitarias, respete rigurosamente la base científica de las actividades; sea objetiva, prudente y veraz y, no levante falsas esperanzas ni propague conceptos infundados. Prohíbe explícitamente la publicidad de actividades o productos no autorizados o sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos, como los «productos-milagro».

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) actúa como un escudo protector fundamental, especialmente ante los nuevos desafíos tecnológicos. Su normativa sobre prácticas comerciales desleales es directamente aplicable a la difusión de contenidos de salud. Establece (art. 19) que toda oferta, promoción y publicidad debe realizarse conforme a los principios de suficiencia, objetividad y veracidad, para no engañar sobre las características y condiciones del bien o servicio. Este principio es la base para analizar las nuevas formas de influencia.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, exige (art. 18), que la información sobre salud dirigida al público sea “veraz” especialmente cuando sea difundida a través de los medios de comunicación social, y somete la publicidad comercial a un control para que se ajuste a “criterios de veracidad”.

(Imagen: E&J)

A nivel UE

La Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales es fundamental para la protección de los consumidores, especialmente en un ámbito tan sensible como la salud, y la aplicación a los contenidos de salud en redes sociales, se traduce en la prohibición de acciones y omisiones engañosas, y en este contexto de la salud, se aplica directamente a creadores de contenido o empresas que, promocionan productos o tratamientos atribuyéndoles falsamente propiedades curativas, preventivas o beneficiosas para la salud. U omiten información esencial que el consumidor necesita para tomar una decisión informada, como los posibles efectos secundarios, la falta de evidencia científica o que omiten que el contenido es en realidad una publicidad pagada.

La Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, aunque se centra principalmente en las relaciones entre empresas, sus principios sobre la publicidad engañosa son un pilar del ordenamiento jurídico y refuerzan la protección general contra la desinformación con fines comerciales. La directiva subraya que las afirmaciones fácticas contenidas en la publicidad deben poder ser probadas; y así en su aplicación a la información sobre salud en redes sociales, si un creador de contenido afirma que un suplemento «reduce el riesgo de infarto», debe existir una base científica sólida que respalde dicha afirmación. La carga de la prueba recae en quien hace la publicidad.

El Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo de Servicios Digitales (Reglamento (UE) 2022/2565), de 19 de octubre de 2022, también conocida por Ley de Servicios Digitales, entró en vigor el 16 de noviembre de 2022 y plenamente se aplica desde 17 de febrero del año 2024; impone obligaciones significativas a las plataformas y proveedores de servicios de intermediación (redes sociales, motores de búsqueda, etc.).

La aplicación de este Reglamento a los contenidos digitales de salud en redes sociales establece:

- Un marco de «diligencia debida» para las plataformas que, aunque no son responsables de todo el contenido que alojan, deben actuar de forma rápida y eficaz una vez que tienen conocimiento de la existencia de contenido ilegal.

- Mecanismos de notificación y acción (Notice and Action): Se obliga a las plataformas a implementar sistemas claros y sencillos para que los usuarios puedan notificar contenidos que consideren ilegales, y de esta manera, un contenido de salud que constituya una práctica comercial desleal (según la Directiva 2005/29/CE) o publicidad engañosa sería considerado «contenido ilegal» y, por tanto, estaría sujeto a estos mecanismos.

- Obligaciones para las grandes plataformas (VLOPs): Las plataformas en línea de muy gran tamaño tienen obligaciones adicionales, como realizar evaluaciones de riesgos sistémicos. Esto incluye analizar cómo sus servicios pueden contribuir a la difusión de desinformación y los riesgos que ello supone para la salud pública. Deben adoptar medidas para mitigar dichos riesgos, lo que implica que deben ajustar sus algoritmos para no amplificar la desinformación sanitaria o colaborar con verificadores de datos.

- Que las plataformas deben ser transparentes sobre sus políticas de moderación de contenidos y sobre la publicidad que muestran. Esto ayuda a los usuarios a entender por qué ven ciertos contenidos y a identificar la publicidad sanitaria.

(Imagen: E&J)

Conclusiones

La velocidad con la que evolucionan la IA generativa y las técnicas de marketing digital supera la capacidad de adaptación del legislador.

Los desafíos normativos están en la necesidad de adaptación del concepto de “engaño”, pues tecnologías como el neuromarketing y la IA generativa obligan a reinterpretar qué constituye una práctica engañosa en la difusión de contenidos en salud. Pues como he expuesto, el engaño ya no reside solo en la falsedad de la afirmación, sino en la manipulación de la percepción y la simulación de una autoridad inexistente.

Es preciso clarificar la responsabilidad de las plataformas digitales y los influencers que actúan como vectores de difusión de estos contenidos.

Para garantizar una protección efectiva de la salud, es necesario adaptar la aplicación de la normativa vigente, reforzando los mecanismos de supervisión digital y considerando una actualización legislativa que aborde explícitamente las nuevas formas de persuasión y desinformación tecnológica.

La protección real del derecho a la salud en el entorno digital dependerá de una combinación de factores; de una interpretación evolutiva de la ley por parte de los tribunales, de una fiscalización proactiva y contundente por parte de autoridades, del fomento de la alfabetización digital crítica en la sociedad y la exigencia de una mayor responsabilidad y transparencia a las plataformas tecnológicas.

Cuadro de legislación

Cuadro de jurisprudencia