¿El corrupto, nace o se hace? Cuestiones sobre la corrupción y su asentamiento en nuestra sociedad

¿Nacemos sabiendo lo que está bien y lo que está mal? ¿O lo aprendemos con el tiempo?

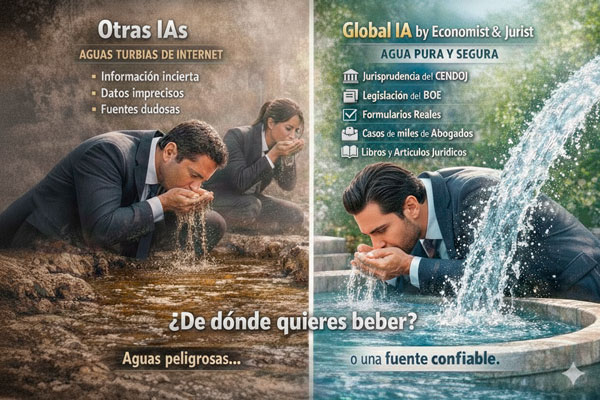

(Imagen: E&J)

¿El corrupto, nace o se hace? Cuestiones sobre la corrupción y su asentamiento en nuestra sociedad

¿Nacemos sabiendo lo que está bien y lo que está mal? ¿O lo aprendemos con el tiempo?

(Imagen: E&J)

Me han pedido en muchas ocasiones que hable o escriba del “perfil del corrupto/a”; también he escuchado en multitud de ocasiones la atribución de la corrupción a rasgos de personalidad concretos, señalando entre ellos los componentes de la conocida “Triada Oscura”, psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Pero el análisis no es tan simple. En esta “pandemia” que se extiende a diestra y siniestra hay que valorar también como marco clave el contexto social y cultural y el “zeitgeist”, el espíritu de los tiempos.

A pesar de que estamos ante un fenómeno global que parece inherente al ser humano, ni todas las sociedades son igualmente corruptas, ni estas se mantienen igual a lo largo del tiempo.

Hay pocos trabajos abordando el fenómeno de la corrupción desde la Psicología Social, algo extraño porque lo que sí se sabe es que esta puede acabar afectando a la psique, existiendo un estudio de año 2022 realizado por Zhang en el que se postula que la percepción de que existe corrupción gubernamental puede agravar los problemas de salud mental, incluida la depresión.

...

Suscríbete a nuestra

NEWSLETTER