¿Quién juzga al juzgador?

El equilibrio entre la interpretación judicial, la legitimidad democrática y los mecanismos de control en un contexto de creciente escrutinio público

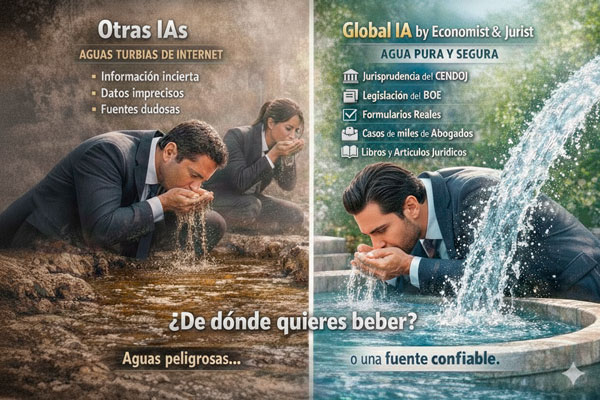

(Imagen: E&J)

¿Quién juzga al juzgador?

El equilibrio entre la interpretación judicial, la legitimidad democrática y los mecanismos de control en un contexto de creciente escrutinio público

(Imagen: E&J)

No cabe duda de que el momento presente se caracteriza por un nivel inédito de cuestionamiento hacia las decisiones judiciales. Nunca antes ciertas resoluciones dimanantes del poder judicial habían sido objeto del escrutinio público al que se enfrentan actualmente. Desde que a la arena política saltó la sospecha de lawfare y, a la inversa, cuando surgieron dudas de que la política también podía interferir en las decisiones judiciales, la revisión social y mediática sobre ellas se ha incrementado al mismo ritmo y en paralelo a la tensión que actualmente existe entre Partidos Políticos. Casos tan llamativos como el reciente Auto de encausamiento contra el fiscal general del Estado; el caso Montoro; la macrocausa llamada Gürtel; el caso Koldo; las resoluciones que afectan a familiares directos del presidente del gobierno y las muchas resoluciones judiciales que dimanan del proceso independentista en Cataluña, entre otras muchas, han propiciado este estado de cosas.

Puesto que siempre habrá posiciones encontradas en torno al contenido de las resoluciones que recaen en este tipo de procesos, se alzan algunas voces que exigen introducir mecanismos que nos protejan de las mismas así como de los jueces que las dictan.

Ante este estado de cosas, y antes de seguir adelante, convendría que recordásemos algunos de los principios rectores de la Teoría General del Derecho. De no hacerlo podemos incurrir en posturas insostenibles que deriven en escenarios que rayen el absurdo. Vamos a ello, pues.

En nuestro ordenamiento jurídico, los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, tal como así recoge el artículo 117.1 de la Constitución. Si la aplicación de la ley por parte de estos fuese un mero silogismo matemático en el que a un supuesto de hecho le correspondiese una consecuencia jurídica indubitada, no habría problema alguno. Podríamos criticar al legislador por el contenido de la ley con la que no estamos de acuerdo, pero nunca al juez que se ha limitado a aplicarla. Pero ocurre, no obstante, que nada de eso es así de sencillo. La aplicación de la ley conlleva siempre y necesariamente una interpretación por parte del juzgador. Las leyes nunca recogen los infinitos supuestos de hecho que la realidad ofrece, de ahí que la labor de exegesis del juez se hace necesaria e inevitable para dar solución a la controversia planteada, lo cual provoca que el resultado de esa interpretación no sea siempre bien aceptado.

Suscríbete a nuestra

NEWSLETTER

(Imagen: Poder Judicial)

¿Cómo se resuelve este inconveniente en nuestro Ordenamiento Jurídico? Pues a través de los recursos, que variarán según cual sea el tipo de resolución recaída y el tribunal que la ha dictado. De esta forma se ofrece una nueva decisión que generalmente corresponderá a un tribunal colegiado de mayor rango. Pero llegados a este punto – y esto es lo importante que quiero transmitir – terminará el iter judicial de una controversia. Debemos comprender que un proceso no puede permanecer indefinidamente abierto. Por ello, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el juez tiene siempre la razón, no porque sea el más sabio, sino porque es el último en pronunciarse. La coercibilidad de la sentencia responde a una razón pragmática, pues en algún momento hay que poner fin a un conflicto dando solución al mismo. Una vez firme la sentencia, esta resultará del todo inmodificable, de ahí que alguno se haya atrevido a decir que la sentencia no es sino la ley del caso concreto. Ese es el precio que el Derecho se ve obligado a pagar en aras de la seguridad y la paz social. Lo anterior no hace sino recordarnos que la falibilidad es inherente a la condición humana y que la seguridad total es inalcanzable. Solo podemos aspirar a minimizar la incertidumbre.

Por ello, para mitigar estos imponderables, además del sistema de recursos mencionado, las sociedades deberán procurarse jueces bien formados, y no sólo en conocimientos jurídicos. Los jueces deben ser éticamente íntegros, imparciales, independientes, responsables y siempre con amplio respeto a los derechos humanos, debiendo sufrir evaluaciones periódicas que garanticen su idoneidad. De ahí que el sistema de elección de los mismos sea tan importante.

Por tanto, contestando al aforismo que intitula esta columna. ¿Quién juzga al juzgador? Digamos que no existe, ni puede existir, un juez infalible. Sólo podemos aspirar a un amplio sistema de garantías en su elección implantado en una sociedad fuertemente democrática, en la que las resoluciones de sus jueces inspiren la suficiente confianza en aras de la necesaria seguridad jurídica.

Nota final: Sería deseable que los requisitos que hemos apuntado como exigibles a todo juez fueran extensibles a nuestros legisladores. Resulta paradójico que exijamos rigurosos requisitos de acceso a quienes imparten justicia, pero no a quienes crean las leyes. Sería razonable —y necesario— que los legisladores estuvieran sujetos a estándares similares, ya que actualmente pueden acceder a sus cargos sin tener preparación alguna.